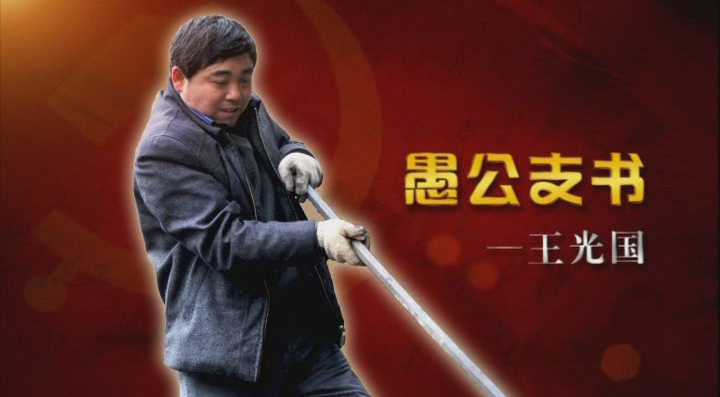

(图片源自网络)

道路通了,王光国又有了“心病”:如何扔掉穷帽子?

王光国还得继续带领村民修第二条路——脱贫致富路。

近些年来,店子坪村通过产业结构调整、精准扶贫措施,把一个几乎看不到希望的村庄,带上了充满信心的脱贫致富小康路。

找准产业:从“老三样”到“新三样”

“辉娃子!早点下田,把猕猴桃果疏好!”

“要得!”

6月14日大清早,王光国手提草帽,挨家挨户催促村民管理猕猴桃园。看着村民脱贫希望之果缀满枝头,王光国一脸喜悦,这更加坚定了他带领村民摘掉穷帽的信心与希望。

“打杵子、背篓,卖猪还得抬‘轿子’。“以前,路不通,我们低人一等。”如今,有形的路打通了,无形的致富之路又在哪里?

多少年来,包谷,洋芋,红苕,是店子坪人种田“老三样”,遇到天干或多雨,混个温饱都很难。2013年,王光国提出,传统农业只有向特色农业转型,才能脱贫致富。

他组织村干部、村民代表外出考察,经过反复讨论,并征求有关部门和专家的意见和建议,大家一致认为,村民脱贫主打产业应该是猕猴桃、魔芋、烤烟“新三样”。

王光国跑到县里争取到一批猕猴桃免费种苗,分发到户。但一些思想保守的村民却不愿种,有人干脆把种苗退了回来。

为说服大家,王光国带头把自家8亩田都调整出来种猕猴桃。他还专门到县城超市里买来猕猴桃果子,请大家品尝。

“这猕猴桃7块钱一斤,它好吃而且营养丰富,销路很好。如果一亩地可以产500斤,大家算算可以卖多少钱?”王光国的一席话打消了大家的顾虑。

王光国通过朋友牵线,招商引进了上海的德鑫农庄公司,在店子坪投资140多万元,租赁村民土地,建起连片猕猴桃基地。

今年,店子坪村的猕猴桃超过了500亩,到了大规模收获的第一年。

曾经笑话王光国修路的村民刘太贵,在地里摸着挂果的猕猴桃笑眯眯地说:“光国要办的事都办成了,我信他,我种了2亩猕猴桃,今年收入七八千没问题。”

如今,猕猴桃、魔芋、烤烟“新三样”已发展到800亩,“新三样”成村民致富“新门路”。

短短数年,全村村民人均纯收入从2011年的2360元提高到2015年的7414元,这让王光国底气十足。

精准扶贫:从实打实到不落一人

回想起几天前省委书记李鸿忠调研时的情景,王光国倍受鼓舞。

“那天李鸿忠书记来到村委会时,一下车,径直走向‘五个一批’宣传栏,察看村里精准扶贫情况。”

在村里的产业发展布局专栏前,李鸿忠书记看得仔细、听得认真。近年来,店子坪村建档立卡贫困户由96户减少到39户,今年这39户贫困户要全部脱贫摘帽。

“李书记听后十分高兴,叮嘱我一定要在增加村民收入、实施精准扶贫上实打实地抓下去。”王光国说。

李鸿忠书记在村里老党员何培贵家,问得最多的是一家人的收入情况。

“以前只在电视上看过李书记,没想到这次他到我家里来了。”何培贵激动地说,“听说我种了两亩猕猴桃,李书记祝福我今年收入一定会更高咧。”

店子坪村在精准扶贫中,以农民增收为核心,以产业为依托,探索猕猴桃林下套种魔芋模式,新增烤烟种植,大力发展生猪养殖,主打无公害生态农产品牌。

为了能找到更好的特色农产品市场销路,在建始县法院的对口帮扶下,村里2015年在全县村级率先开通“电商”——淘实惠。

记者来到贫困户李世民家,交谈中,他对村里的帮扶感激不尽。

“要不是王书记一个劲地帮扶我们,日子过不走哒。”

李世民的爱人去世得早,自己患了脑溢血不能干体力活,老人年迈多病,孩子还在武汉上学。实施精准扶贫后,村里将他破败的木房进行了改造;养了两头猪,村支部副书记刘英帮忙喂养;帮他种上了1.5亩中药材;作为低保户,对他实施了大病救助……

像李世民这样的贫困户,村里实行因户施策,一户一策,对口帮扶。

“今年底,店子坪村将全面脱贫。我们还确立农民人均纯收入在2018年要达到全省平均水平的目标。”王光国信心百倍地说。

新村建设:从土坯房到特色村寨

特色农业渐渐发展壮大,村民手头渐渐活络起来。

王光国琢磨:不能让全村人继续住着土坯房、破木房。

怎么建为好?王光国认为,既要少占耕地,又要建出特色,这就必须统筹规划。他话一出口,不少村民不乐意,担心损害自家利益。

此时,一个消息传来,建始县启动“民居改造和特色村寨”建设,只要纳入计划,政府将给予资金扶持。

王光国大喜,立即赶到县里寻求支持。

2014年,店子坪村50户纳入“民居改造和特色村寨”建设计划。新建30户,每户补助3万元;改建20户,每户补助1.5万元。

带着好政策,王光国和村级“两委”成员挨家挨户地做工作。

虽然有政府补贴,也有人不愿行动。

在民居改造中,村民刘和美就当过“钉子户”。他想在自家责任田里新建房子,而村里不让他占耕地,只许依山而建。这样炸石头就要多花三五万元,双方一时僵持不下。

2014年冬天,一个大雪纷飞的日子,王光国号召村里的党员一齐出动,为刘和美建新房搬运材料。这一举动终于感化了他,打通了“钉子户”的“心路”,最后一户特色民居建设得到推进。

因地制宜,依山而建,白墙黑瓦、拱檐木窗的50户新居,在2014年成了店子坪村里一道风景线。

之后,民居改造继续推进。

今天,全村176户村民中,已有123户通过特色村寨建设项目完成改造。

店子坪虽然三边环河,但河水奔流在悬崖之下,“听水响,看水流,吃水贵如油”。

“以前喝的‘天河水’,下雨天,在房前屋后积蓄雨水。”现在用上自来水的村民刘太富这样调侃当年的吃水难。

“最难的是,村里有人遇红白喜事,得请人到洋芋河的峡谷下去挑水,公路没通时,两只水桶在肩头上一路摇晃,半天挑上来,只剩半桶水哒。”

近几年,王光国带着村民在山里四处探寻,找到了两处水源,终于让村民吃上卫生方便的自来水。

今天的店子坪人,正在奋力甩掉贫穷落后的帽子,迈步在致富奔小康的路上。

来源:恩施日报 记者 彭信琼 刘波

(责任编辑 朱晓涵)