图为:3月10日,何圣明前往建始县长梁乡,帮助乡亲们选购完枇杷苗后,在路边等车。

图为:3月11日,在恩施市马路边吃完午饭,何圣明艰难地爬上拉树苗的货车,继续赶往咸丰县丁寨乡。

图为:“定植穴要挖80公分深、80公分宽,移栽前要先把底部填肥料再回土。”3月12日,何圣明在渔泉口村为村民作示范。

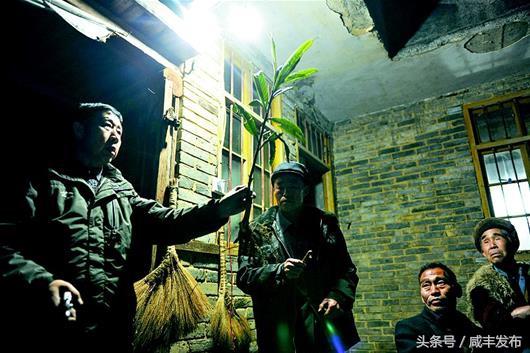

图为:村民徐金桥家中,何圣明叮嘱来这里领树苗的村民,移栽前一定要把顶端的嫩芽剪掉,保证成活率。

图为:何圣明不小心把手划破,村民帮他处理伤口。常年在山里跑,磕磕碰碰对他来说已是家常便饭。

图为:何圣明在灯下教大家修剪树苗。

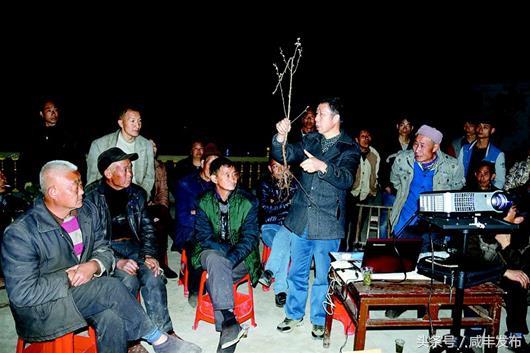

图为:何圣明给村民们讲解枇杷的种植技术。

图为:这位领到枇杷苗的老人说:“有何师傅在,我们心里就踏实了!”

3月11日晚,夜幕下,大山深处的咸丰县丁寨乡渔泉口村,一户农家院子格外明亮,几个村民正在往墙角牵线挂灯泡。

远处小路上,手电筒的光星星点点地晃动着,慢慢攒成了一团,汇聚到了院子里。这些农民,多是从渔泉口村和湾田村赶来的。

何圣明打着手机电筒,弯下腰,在地上找螺丝。墙角梨树旁的投影仪幕布已经支起来了,电脑和投影仪也接好了。

“乡亲们,大家现在白天下地忙,我们就安排晚上给大家做农技培训,现在请何师傅给我们讲课。”村支书话音刚落,村民们就往前拢了拢凳子,目光聚集到了何圣明身上。

何圣明今年60岁,做了30年的农业技术推广工作,走遍了咸丰县的山山水水。从咸丰县农业局退休后,他仍热心于山区扶贫工作,忙起来就住在乡镇,不分白天黑夜指导村民种果树。

“今天我来给大家讲讲五星枇杷的种植知识……”空阔的大山中,何圣明的声音显得格外响亮。

几位老农抽着旱烟,烟嘴闪着火星,眼睛直盯着前面的幕布。坐在前排的村民万胜祥瞪大了眼睛,不时举起手机,拍幕布上的幻灯片。

40多分钟的幻灯片内容讲解结束后,何圣明放下鼠标,起身捡起一颗枇杷苗,拿起剪刀,移步走到了灯泡底下。“现在跟大家演示最关键的操作,就是明天你们将要做的事情。”听到这,乡亲们立马都围拢了过来。

67岁的袁新华是从梨耳沟赶过来听培训的,他挤进了人堆,对何圣明喊道:“何师傅,您今天说的我都记住了,您以后一定要常过来啊,要不然咱的枇杷长不好。”

“放心吧,我明天上午去地里教你们怎么剪苗子。”

丁寨乡共有9个村,何圣明退休后,帮助其中的6个村建了农产业基地,李子、柿子等各类果树共2000多亩。今年,他还要帮天上坪、黄泥塘2个村建产业基地。

春耕时节,农民白天忙农活,何圣明就利用晚上,翻山越岭给大家讲技术。从选苗、移栽、水肥管理、整治修剪、病虫害防治到保花保果……每个环节,每亩地,甚至每户农家,他力求一一把关。

前不久,为保障枇杷苗的品质,节省费用,他熬了一个通宵,随货车从仙桃市拉了一批枇杷苗回山里,又手把手教村民种下去。这一段时间,老何可忙坏了,在沙子坝、万家坝、杨家寨连轴跑。这几个村的李树发芽苗了,他要赶在这个时候教大家施肥。

记者手记

这样的扶贫很“走心”

年过花甲的何圣明,本可以呆在县城温暖的家,含饴弄孙,乐享晚年,可他偏偏坐不住。翻山越岭,不辞劳苦,为的是帮助乡亲们早点致富。

“扶贫要看实在,要让果农们看到收获。果树种好了,可以卖钱,又能带动城里人来旅游采摘……到时候这些乡亲们的生活过好了,我这点辛苦也值得了!”

淳朴的语言,实干的劲头,背后是对乡亲百姓的真挚情感。不搞花架子,一心想着富农民,精准扶贫需要更多这样的“何圣明”——他们就像大山中的明灯,点亮了一双双渴望致富的眼睛,也点亮了大山的黑夜。

来源:湖北日报 记者柯皓 视界网孙东进

(责任编辑 朱晓涵)